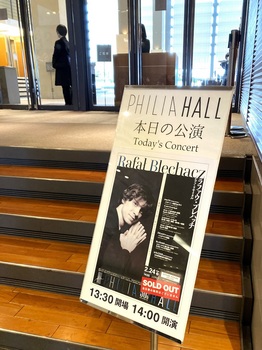

ラファウ・ブレハッチ ピアノ・リサイタル [音楽]

ラファウ・ブレハッチのピアノ・リサイタル

フィリアホールにて

1985年ポーランド生まれ

2005年第15回ショパン国際ピアノコンクール優勝

前半 ショパン

後半 ドビュッシー、モーツアルト、シマノフスキ

こんなにみごとに感動したショパンは初めてだとおもう。

特に前半最後に演奏された、ポロネーズ第6番「英雄」は印象深い。

くぐもったあたたかなpp、芳醇なff。

どれほど深くショパンと対話をしているのだろう。

フィリアホールにて

1985年ポーランド生まれ

2005年第15回ショパン国際ピアノコンクール優勝

前半 ショパン

後半 ドビュッシー、モーツアルト、シマノフスキ

こんなにみごとに感動したショパンは初めてだとおもう。

特に前半最後に演奏された、ポロネーズ第6番「英雄」は印象深い。

くぐもったあたたかなpp、芳醇なff。

どれほど深くショパンと対話をしているのだろう。

「東京プリズン」赤坂真理 [読書・美術]

「東京プリズン」赤坂真理

敗戦 原爆 ホロコースト give me chocolate

キリスト 宗教 戦争 神 天皇 憲法

戦争責任 国民 象徴 男 女

神話 英語 日本語 キリスト教 復活

何故?

に封をしたまま、「なぜ?」とも「わからない」とも口にしないままきた数々のことが、この本では、つなぎ合わされて、畳みかけるように出てくる。

特に、最終章のうち「1981年4月4日 最終弁論ふたたび」、この本の最後の10ページは、すごい。

「天皇の戦争責任」についての弁明

こんな風に、強く論じられたら。

「東京プリズン」赤坂真理

読んでいて、ところどころで昔を思い出した。

ひとつは、日本語を土台に思考しながら、アメリカ人のふとしたのいいまわしに、なるほど、と感心したり、面白くて笑っちゃったり、という感じ。主人公と一緒に、そうそう、と思い出した。

もう一つ思い出したのは、すでに解体されてしまった母方の実家。

大正~昭和初期に建てられた木造2階建ての日本家屋だった。

門から玄関まで続く石畳。常緑樹の濃い緑の迫るアプローチ。

突き当り付近のナンテンの赤い実。

木框にすりガラスが嵌められた引分の玄関戸は、高い敷居をまたいで入るようになっていた。

土間の脇の飾り棚には獅子の置物があった。

正面に長い沓脱石があって式台があって、何段も上がるとやっと玄関ホール、と子どもの頃は感じた。

その広い玄関は、原則として祖父と客だけが使っていた。

玄関の間の脇に、応接室がしつらえられていた。

外観も内部もそこだけ洋館である応接室の中は、ひんやりと何も動かず空気まで緊張していて、家の一部だが生活の一部ではなかった。鍵もたいてい閉められていた。

いとこたちが集まってかくれんぼをするときにも、そこには入れない。

他の家族は、玄関ではなく基本的に勝手口から出入りしていた。

塀の中の低い木戸を開けて細い通路に入り、井戸の横を通って、勝手口へと向かう。

実家に帰省する母に連れられて行く私たち孫も、たいていはこのルートで家に入る。

勝手口はいつも鍵が開いていて、そこから大声で「こんにちはー」と叫びながらすぐに祖母が見える台所にあがった。

今は消えて、もうこの世にない空間。

主人公のように、夢の中で触れるだろうか。

敗戦 原爆 ホロコースト give me chocolate

キリスト 宗教 戦争 神 天皇 憲法

戦争責任 国民 象徴 男 女

神話 英語 日本語 キリスト教 復活

何故?

に封をしたまま、「なぜ?」とも「わからない」とも口にしないままきた数々のことが、この本では、つなぎ合わされて、畳みかけるように出てくる。

特に、最終章のうち「1981年4月4日 最終弁論ふたたび」、この本の最後の10ページは、すごい。

「天皇の戦争責任」についての弁明

こんな風に、強く論じられたら。

「東京プリズン」赤坂真理

読んでいて、ところどころで昔を思い出した。

ひとつは、日本語を土台に思考しながら、アメリカ人のふとしたのいいまわしに、なるほど、と感心したり、面白くて笑っちゃったり、という感じ。主人公と一緒に、そうそう、と思い出した。

もう一つ思い出したのは、すでに解体されてしまった母方の実家。

大正~昭和初期に建てられた木造2階建ての日本家屋だった。

門から玄関まで続く石畳。常緑樹の濃い緑の迫るアプローチ。

突き当り付近のナンテンの赤い実。

木框にすりガラスが嵌められた引分の玄関戸は、高い敷居をまたいで入るようになっていた。

土間の脇の飾り棚には獅子の置物があった。

正面に長い沓脱石があって式台があって、何段も上がるとやっと玄関ホール、と子どもの頃は感じた。

その広い玄関は、原則として祖父と客だけが使っていた。

玄関の間の脇に、応接室がしつらえられていた。

外観も内部もそこだけ洋館である応接室の中は、ひんやりと何も動かず空気まで緊張していて、家の一部だが生活の一部ではなかった。鍵もたいてい閉められていた。

いとこたちが集まってかくれんぼをするときにも、そこには入れない。

他の家族は、玄関ではなく基本的に勝手口から出入りしていた。

塀の中の低い木戸を開けて細い通路に入り、井戸の横を通って、勝手口へと向かう。

実家に帰省する母に連れられて行く私たち孫も、たいていはこのルートで家に入る。

勝手口はいつも鍵が開いていて、そこから大声で「こんにちはー」と叫びながらすぐに祖母が見える台所にあがった。

今は消えて、もうこの世にない空間。

主人公のように、夢の中で触れるだろうか。